公共空間

未來的公共空間可能不再是商業(yè)活動的附屬品,而是城市生活的核心節(jié)點。

在這個“萬物皆場景”的時代,購物中心公共空間的終極價值,在于其能否構(gòu)建起連接商業(yè)文明與城市文明的新型接口。

當(dāng)空間運營者不再執(zhí)著于坪效數(shù)字的追逐,轉(zhuǎn)而思考如何讓購物中心的每一平方米都能承載起超出消費之外的文化、社會、服務(wù)責(zé)任,商業(yè)地產(chǎn)即開始完成從空間販賣者到文明傳播者的歷史性跨越。

公共空間的價值體系轉(zhuǎn)換

全國乃至全球的商業(yè)體都在不斷刷新公共空間的想象力,也慢慢開始思考如何打破購物中心美陳堆砌、同質(zhì)化市集循環(huán)往復(fù)的局面。說起市集,其實看似相同的市集形式也在近兩年衍生出了更深層次的文化價值,從文創(chuàng)商品市集到中醫(yī)養(yǎng)生市集,這一變化就是在順應(yīng)購物中心公共空間價值體系的升級與轉(zhuǎn)換。

中醫(yī)市集不僅是商品銷售中心,也是一種對于社會健康生活趨勢演變的伴隨與延伸。所以,存量時代來臨之時,購物中心公共空間必須從簡單的“流量容器”進化為承載城市文明與文化的新型社會裝置。

空間敘事的文化轉(zhuǎn)向

根據(jù)2023年頭部商業(yè)體客流數(shù)據(jù),常規(guī)美陳帶來的客流增幅已降至3%以下,而同期沉浸式體驗空間的客留時長提升42%。當(dāng)越來越多的消費者將購物中心視為“第三生活空間”,傳統(tǒng)空間運營的邊際效益正加速遞減。這組數(shù)據(jù)的真正啟示在于:空間價值評估體系正從“人次統(tǒng)計”向“體驗質(zhì)量”進化。

成都Regular源野將地下區(qū)域改造為藝術(shù)策展空間,并定期舉辦在地文化工作坊,看似是場景改造的常規(guī)操作,實則完成了一次文化生產(chǎn)關(guān)系的重構(gòu)。通過蜀繡技藝展示與當(dāng)代藝術(shù)裝置的并置,項目將公共空間轉(zhuǎn)化為文化實驗室,讓傳統(tǒng)技藝成為可交互的現(xiàn)代藝術(shù)素材,讓消費者在參與中完成文化解碼與再生產(chǎn)。成都Regular源野正在將購物中心公共空間的價值邏輯由“空間租賃”轉(zhuǎn)化為“文化再生產(chǎn)”,以形成獨特的符號資本積累路徑。

再比如,提起重慶光環(huán)購物公園,常被簡單解讀為“商業(yè)+自然”的場景創(chuàng)新。但從空間敘事角度來剖析,它做的并不是商業(yè)空間與自然空間的疊加,而是重構(gòu)了人與自然的空間語法。這種設(shè)計讓混凝土建筑獲得了自然生命的呼吸節(jié)奏,重塑了現(xiàn)代人的生態(tài)認知,城市文明與自然文明的對立敘事開始瓦解。

社會網(wǎng)絡(luò)的編織實驗

早在2018年,中購聯(lián)即已正式提出“購物中心要承擔(dān)起更多社會服務(wù)責(zé)任與城市服務(wù)功能”這一理論,并通過全國團體標準將購物中心定義從過往的“商業(yè)集合體”修訂為“商業(yè)與社會服務(wù)功能體”,并被業(yè)界廣泛認可。從種種招商策略及運營動作調(diào)整中,也能看出各城市的商業(yè)綜合體都在逐步推進其與城市、社會服務(wù)內(nèi)容的深度融合。

以曼谷The Commons為例,它通過共享廚房、社區(qū)農(nóng)園等設(shè)計,使其到場顧客的非購物行為占比達68%。The Commons強調(diào)它“先是社區(qū),然后才是一個購物中心”,也正因如此,進入The Commons之后首先即感受到是一種在地的、包容的文化氣息,從開業(yè)起,這個只有5000㎡體量的小商業(yè)體一舉成為泰國曼谷文藝青年聚集地。

此外,近年來各種新出現(xiàn)的小型社區(qū)商業(yè)、鄰里中心,同樣是社區(qū)關(guān)系升級重構(gòu)的表現(xiàn)形式之一。在較小的空間面積條件下,盡可能地遴選與社區(qū)服務(wù)更加貼合的業(yè)態(tài)、品牌進駐,例如居民生活、娛樂、政務(wù)服務(wù)等,以全維度服務(wù)覆蓋社區(qū)居民生活。

成都共享社區(qū)生活空間R29life就是在該種邏輯下,將便民理發(fā)站、縫補站、24小時自助洗衣店、親子活動中心、社保/就業(yè)/證照辦理業(yè)務(wù)、社區(qū)食堂、自習(xí)室等內(nèi)容,經(jīng)過合理的規(guī)劃布局在1200㎡的商業(yè)建筑之中。

R29社區(qū)生活空間小紅書

這種“垂直社區(qū)”模式驗證了公共空間作為社會關(guān)系孵化器的可能,這類商業(yè)場景所構(gòu)建起的不是消費場域,而是新型城市社交結(jié)構(gòu)的實驗場。當(dāng)空間承擔(dān)起社區(qū)教育、健康管理等職能,其商業(yè)評價模型也將自然從坪效導(dǎo)向轉(zhuǎn)為社會價值創(chuàng)造導(dǎo)向。

公共空間進化

可能出現(xiàn)的四個維度

公共空間運營的表層成果在于銷售額與租金回報的財務(wù)邏輯,而深層成果則是內(nèi)容創(chuàng)作、文化轉(zhuǎn)譯、精神療愈、綠色發(fā)展背后所代表的空間可持續(xù)價值的重新評估。此刻,關(guān)于購物中心公共空間運營的優(yōu)化策略不再局限于物理形態(tài)的改造,也指向了符號價值與文化記憶的傳遞使命。

動態(tài)更新的內(nèi)容引擎

不論是快閃店進駐還是市集落地,購物中心需要他們參與的核心目的在于動態(tài)豐富場景內(nèi)容,以保持項目新鮮度、持續(xù)拉動消費者到場。在C端媒體逐漸去中心化的今天,“人人都是創(chuàng)作者”已經(jīng)不再是口號,互聯(lián)網(wǎng)爆梗的廣泛傳播、ai技術(shù)的持續(xù)發(fā)展,平等地給了所有個體自由發(fā)揮靈感的機會。

對于購物中心想要的“內(nèi)容”,消費者可能比已經(jīng)實現(xiàn)商業(yè)化的品牌更具動態(tài)創(chuàng)新能力,也就是通常講的UGC(用戶生成內(nèi)容)模式。消費者們所提供的靈感線索,不僅能持續(xù)幫助購物中心發(fā)現(xiàn)更多機會,也能自然形成帶有具象標簽的垂類社群生態(tài)。

在這樣的背景下,購物中心要考慮UGC模式的共創(chuàng)生態(tài)設(shè)計與落地實現(xiàn)轉(zhuǎn)化。這些消費者集聚起來而形成的垂類社群,需要以合適的形式與購物中心建立起可長期溝通的有效途徑,進而持續(xù)調(diào)動雙方的參與熱情。

另外,考慮多數(shù)消費者往往只能完成基礎(chǔ)的內(nèi)容生產(chǎn),購物中心要做的不僅是內(nèi)容收集,對于真正有價值的創(chuàng)意,更要全力推動落地,真正讓消費者成為空間敘事的創(chuàng)造者。

購物中心接入UGC模式的最終目的是要將公共空間從“內(nèi)容容器”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;內(nèi)容工廠”,以形成自我更新的生態(tài)系統(tǒng)。當(dāng)空間能夠持續(xù)輸出獨特的內(nèi)容資產(chǎn)時,其商業(yè)價值就不再僅來自物理空間的租賃收益,也來自內(nèi)容資本的持續(xù)增值。

城市文化的當(dāng)代轉(zhuǎn)譯

對于購物中心而言,讓記憶活化是搭建文化消費場景的本質(zhì)意義。同樣是美陳,與城市歷史背景充分融合后形成的空間氛圍,更能突出體現(xiàn)其作為城市商業(yè)項目在解讀在地文化方面的深刻見解。

消費者說,好像在品牌組合最豐富的購物中心里,往往吃不到最有特色的食品,買不到最有特色的商品,看不到最有特色的在地文化?以在地文化為基礎(chǔ)打造商業(yè)特色場景必須成為下一個發(fā)展目標。

以西安大悅城為例,他深挖大唐、長安歷史文化底蘊,與在地城市地標形成呼應(yīng),中庭悟空與大雁塔玄奘雕像隔街對望,并打造契合潮流時尚客群訴求的“勿空”美食街區(qū)與“不戒食巷”,街區(qū)內(nèi)的墻體上還有師徒四人取經(jīng)歸來的立體壁畫,讓原本只以美陳形式存在的孫悟空、豬八戒變成文化傳播的紐帶。

對于在地文化的解讀,其實就是“對集體記憶的加工與再生產(chǎn)”,文化回溯不是簡單的復(fù)古或仿古,而是通過空間語言實現(xiàn)城市基因的當(dāng)代轉(zhuǎn)譯。購物中心公共空間的進化,是要讓城市記憶在商業(yè)語境中重獲新生,成為城市文明的活態(tài)檔案館。

都市壓力的精神療愈

從空間功能來講,若想為更多消費者提供情緒價值,就要營造心理場域,要用空間語言構(gòu)建安全感、歸屬感、治愈感的精神場域。聲景設(shè)計、包裹感空間設(shè)計及在空間內(nèi)社交類、療愈活動組織,都是營造舒適心理場域的實施策略。

總體來講,如何讓商業(yè)空間更松弛、更有原生感,是目前很多商業(yè)項目進行空間設(shè)計或改造時的首要考慮方向。在沒有條件將全場變?yōu)?ldquo;都市療愈艙”的情況下,通過在公共空間中設(shè)置半封閉或全封閉的社交空間,為消費者提供獨處或小范圍社交的場所,例如隔音電話亭、冥想室或小型休息艙等,也不失為提升消費者感官松弛的優(yōu)選辦法。

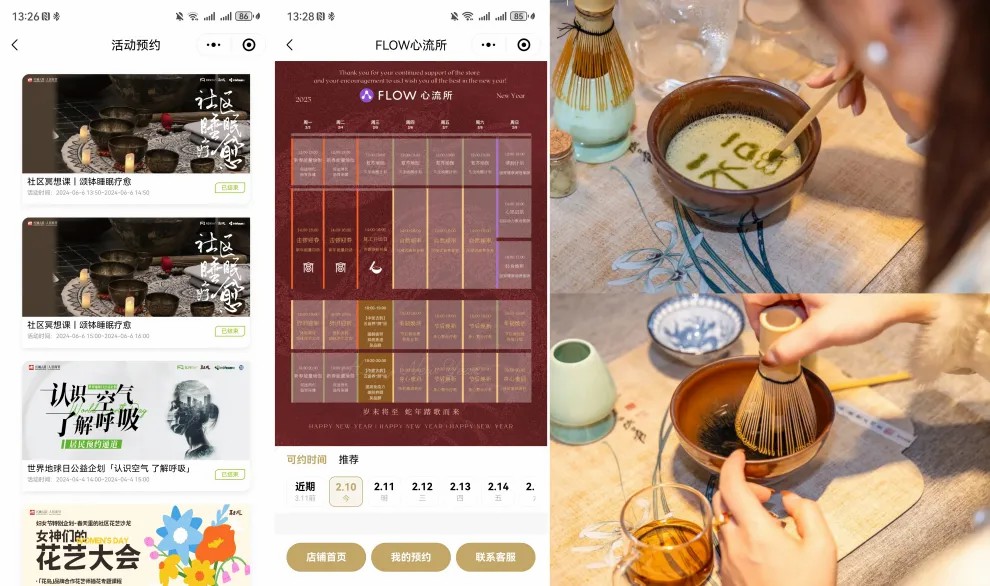

同時,在營銷活動、會員活動策劃方面,有關(guān)療愈經(jīng)濟的內(nèi)容也日漸興起,像冥想、情緒管理等心理工作坊形式的主題活動,正在讓物理空間成為可有效緩解現(xiàn)代人的精神壓力、提供情感慰藉和心理支持的場所。

生態(tài)文明的商業(yè)表達

綠色發(fā)展不僅是ESG戰(zhàn)略的落地,更是對空間價值的重新定義。購物中心的綠色發(fā)展不僅局限于硬件層面的節(jié)能減排,其公共空間正在成為ESG戰(zhàn)略落地的動態(tài)載體。通過空間運營與綠色理念的深度耦合,商業(yè)體能夠?qū)⒖沙掷m(xù)發(fā)展從成本項轉(zhuǎn)化為價值創(chuàng)造引擎。

循環(huán)商店、二手交易場景的出現(xiàn),正是在發(fā)力綠色可持續(xù)發(fā)展的公共參與,通過可感知、可參與的綠色實踐,重塑公眾的生態(tài)認知。比如,一些購物中心正在將碳賬戶、碳足跡納入會員服務(wù)體系,號召消費者步行前往、自帶杯具、參與舊物回收等,并將以上行為量化為“碳幣”,用于兌換停車時長或?qū)嵨锒Y品。

上海瑞虹天地小程序

再比如,上海新天地開發(fā)上線了消費者“綠心”會員碳賬戶,在線下結(jié)合綠色餐廳大賞活動,推廣有機低碳的餐飲經(jīng)營。“綠心社區(qū)”的上線為商業(yè)與消費者之間搭建了一條綠色的通道,令可持續(xù)行為可積累、可觸達、可量化、可兌換,培養(yǎng)消費者從意識、認知到生活方式邁向綠色的轉(zhuǎn)變。

綠色生態(tài)理念的傳播,讓購物中心公共空間成為生態(tài)文明建設(shè)的展示窗口和實踐基地。這種進化標志著商業(yè)地產(chǎn)從“環(huán)境消耗者”向“生態(tài)共建者”的蛻變——公共空間不再是被動承載商業(yè)活動的容器,而是主動調(diào)節(jié)城市生態(tài)的活性介質(zhì)。

結(jié)語

購物中心公共空間的演變,不僅關(guān)乎空間形態(tài)的革新,更指向商業(yè)與城市、人與社會關(guān)系的重構(gòu)。

未來的公共空間可能不再是商業(yè)活動的附屬品,而是城市生活的核心節(jié)點。它通過內(nèi)容生產(chǎn)與消費者共創(chuàng),構(gòu)建起持續(xù)更新的文化生態(tài)系統(tǒng);通過文化回溯與城市記憶的當(dāng)代轉(zhuǎn)譯,成為連接過去與現(xiàn)在的時空紐帶;通過精神療愈與情感空間的營造,為都市人提供心靈的棲息地;通過綠色發(fā)展與ESG戰(zhàn)略的深度耦合,推動商業(yè)與生態(tài)的共生共榮。

轉(zhuǎn)自|中購聯(lián)

圖片|來自網(wǎng)絡(luò)

如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除

感謝合作與支持